Inhaltsverzeichnis

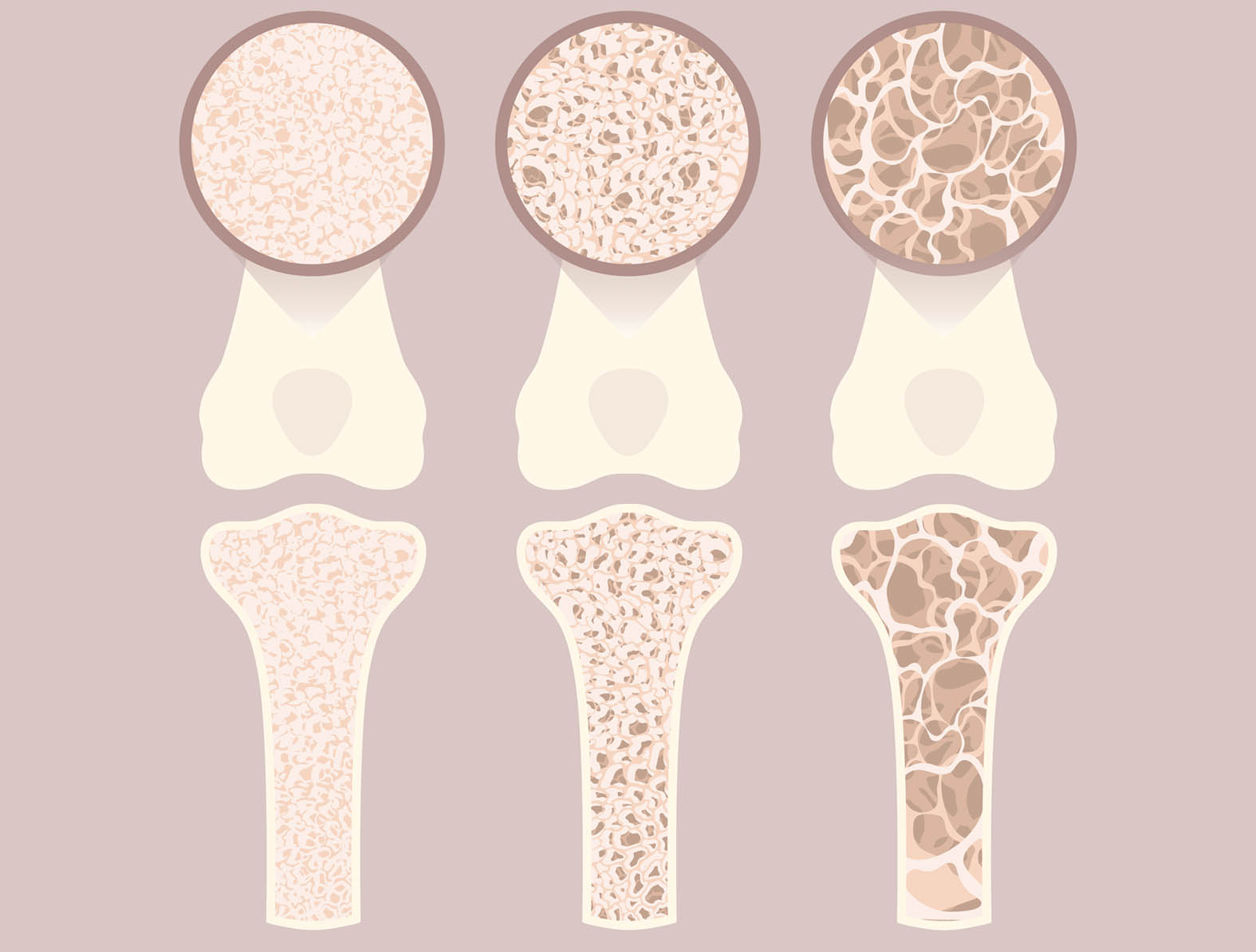

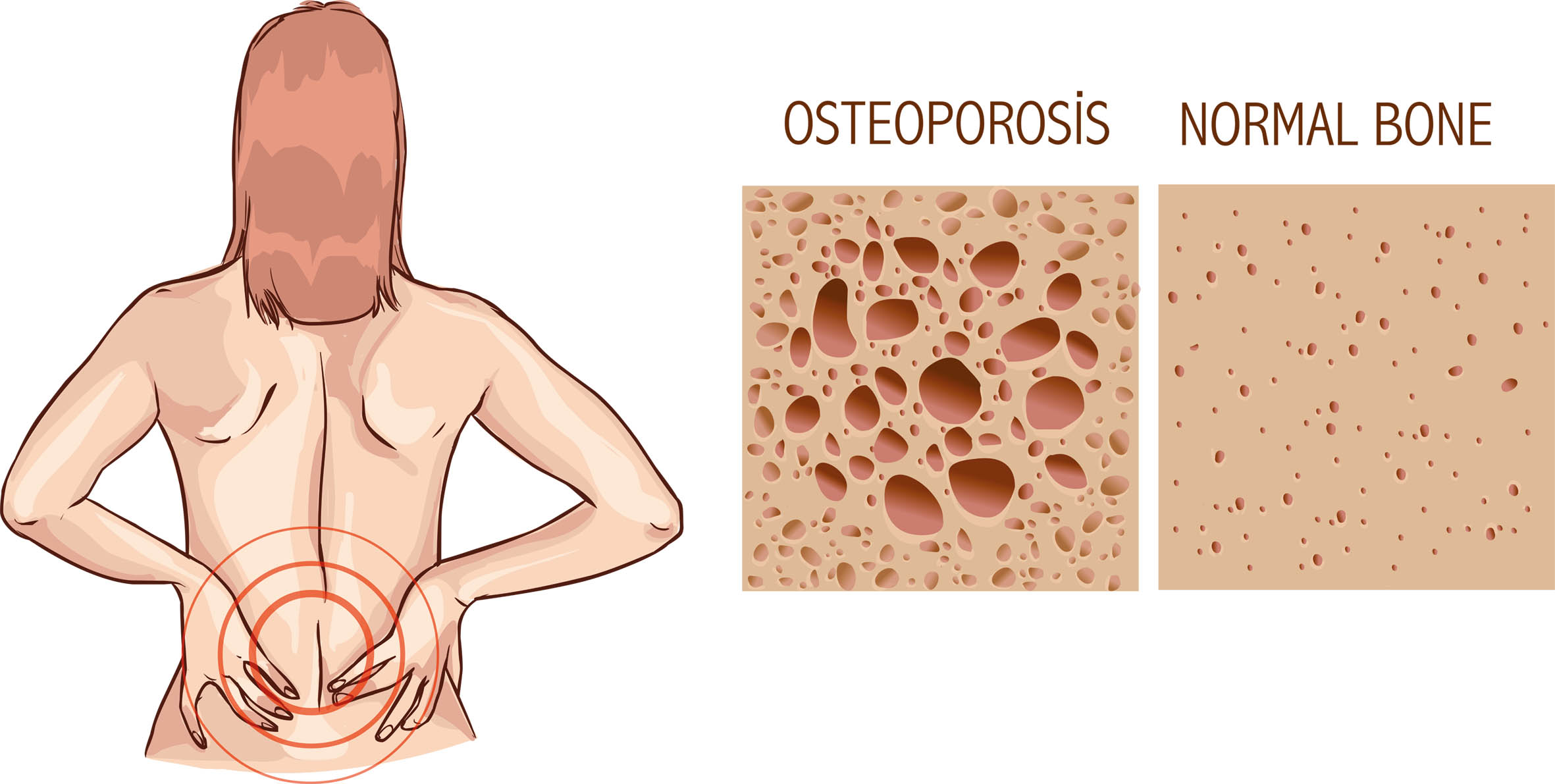

Unter Osteoporose oder Knochenschwund versteht man eine langsam fortschreitende Erkrankung, die vor allem im Alter zu teils erheblichen gesundheitlichen Problemen führt. Ihre Ursache liegt darin, dass im Laufe eines Lebens die Knochendichte abnimmt und die Knochen somit porös und anfälliger für Frakturen werden. Die Mehrzahl der Millionen Menschen,

die in Deutschland unter Osteoporose leiden, sind Frauen.

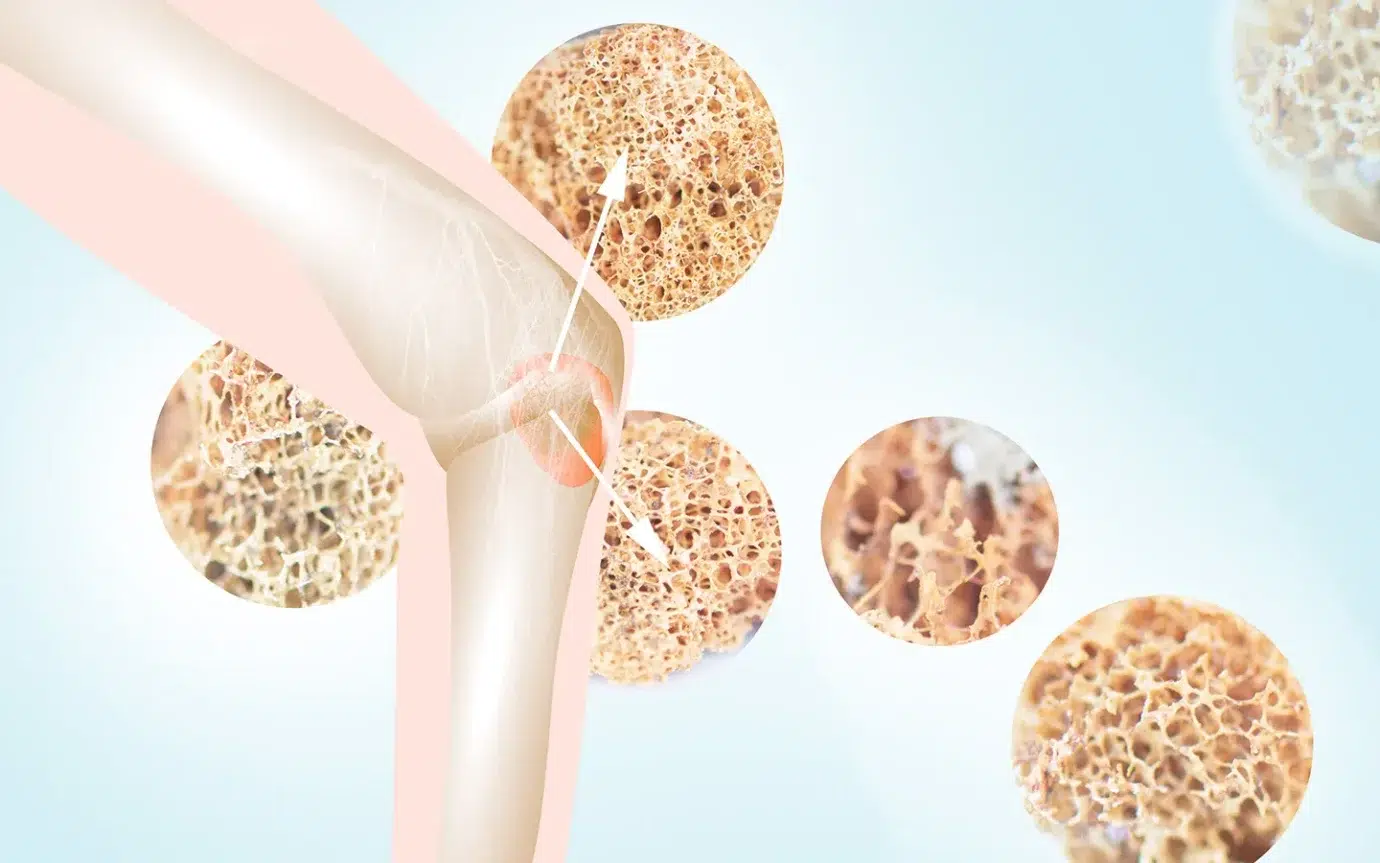

Jeder Mensch verliert ab seinem 30. Lebensjahr pro Jahr ungefähr ein Prozent an Knochenmasse. Mit einer gesundheitlichen Gefährdung ist dies aber erst dann verbunden, wenn dieser Prozess das altersübliche Maß übersteigt und sich die Mikroarchitektur des Knochengewebes verschlechtert. Mediziner unterscheiden zwischen einer primären Osteoporose, welche ein eigenständiges Krankheitsbild darstellt, und einer sekundären Form, bei der eine andere Erkrankung wie zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion als Ursache vorliegt. Die Leitlinie Osteoporose des Dachverbandes Osteologie aus dem Jahr 2023 definiert die Krankheit folgendermaßen: „Die Osteoporose ist als eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige Knochenmasse und eine mikroarchitektonische Verschlechterung des Knochengewebes charakterisiert ist, definiert. Die Verschlechterung der Knochenwiderstandsfähigkeit führt zu einem konsekutiven Anstieg der Knochenfragilität, was das Risiko für das Auftreten von Frakturen erhöht. Sind bereits Frakturen als Folge der Osteoporose aufgetreten, so liegt per definitionem eine manifeste Osteoporose vor.“

Am häufigsten betroffen sind die Wirbel

Allerdings kann es Jahre dauern, bis es tatsächlich zu einer solchen Manifestation kommt, denn eine Osteoporose entwickelt sich schleichend und lässt sich zu Beginn häufig nur schwer erkennen. In manchen Fällen leiden die Betroffenen eine Zeit lang unter unklaren Schmerzen, beispielsweise in den Knien, oder unter Schwächegefühlen im Rücken, ohne dass dafür eine Erklärung gefunden werden könnte. Ist der Knochenschwund dagegen weiter fortgeschritten, reicht oft bereits ein scheinbar nichtiger Anlass aus, damit es zu einem Knochenbruch kommt, etwa wenn man sich mit der Hand abstützt oder heftig hustet. Am häufigsten betroffen sind die Wirbel. Liegt ein beginnender Wirbelkörperbruch vor, ist dieser auf einem normalen Röntgenbild meist nicht sichtbar und lässt sich nur mittels Magnetresonanztomografie erkennen. Typischerweise kommt es an den Wirbeln zu sogenannten Sinterungsbrüchen, bei denen ein oder mehrere Wirbelkörper in sich zusammensacken, sich keil- oder wannenartig verformen und an Höhe verlieren. Dies führt dazu, dass sich die Wirbelzone im Bereich des Bruchs nach vorne krümmt und verkürzt. Auf diese Weise verliert der Betroffene an Körpergröße und es entsteht ein Rundrücken. Bei Frauen spricht man auch von einem Witwenbuckel. Während sich zugleich der Abstand zwischen Becken und Rippen verkleinert, wölbt sich der Bauch immer weiter nach vorne. Unangenehme Folgeerscheinungen, die daraus entstehen, sind Kurzatmigkeit und Sodbrennen. Bei älteren Menschen gehört der Oberschenkelhalsbruch zu den am meisten gefürchteten Folgen. Dadurch kann es nicht nur zu einer längeren Bettlägerigkeit kommen, sondern häufig auch zu einer Lungenentzündung mit tödlicher Folge.

Eine zusätzliche Gefahr entsteht dadurch, dass die Patienten nach jedem Knochenbruch oft zunehmend unsicherer werden und Angst haben, erneut zu stürzen. Dieses Risiko wird dadurch verstärkt, dass zugleich oft sowohl Muskel- und Sehkraft als auch der Gleichgewichtssinn nachlassen. Auf diese Weise entsteht ein Teufelskreis aus Angst, Verunsicherung und weiteren Frakturen.

Risikofaktor Untergewicht

Es gibt eine Reihe von Risikofaktoren, welche die Entstehung einer Osteoporose begünstigen können. Dazu gehören neben Alter, Geschlecht und Bewegungsmangel auch eine schlechte oder mangelhafte Ernährung, die mit Kalzium- oder Vitamin-D-Mangel einhergeht. Eine negative Rolle spielen darüber hinaus Rauchen, übermäßiger Alkoholgenuss und bestimmte Medikamente wie Kortison. Kalziummangel kann auch in Zusammenhang mit Untergewicht entstehen. Der Bedarf an Kalzium steigt bei Frauen nach den Wechseljahren von zuvor 0,7 Gramm täglich auf 1,5 Gramm an. Seinen Grund hat dies darin, dass die Produktion des körpereigenen Hormons Östrogen nachlässt, welches die Aufnahme von Kalzium in den Knochen steuert. Während Frauen mit einem ausreichenden Gewicht noch über eine kleine Reserve an Östrogen verfügen, kann dieser Vorteil bei Untergewichtigen nicht zum Tragen kommen.

Knochendichtemessung

Meist wird eine Osteoporose erst dann erkannt, wenn bereits ein Knochenbruch stattgefunden hat. Als wichtigstes Instrument der Diagnose gilt neben der körperlichen Untersuchung die Knochendichtemessung. Laut WHO-Richtlinien liegt eine Osteoporose bei einer Frau dann vor, wenn die Knochenmineraldichte um mindestens 2,5 vom Mittelwert einer 20- bis 29-jährigen Frau abweicht. Diese Definition kann auf Männer ab 50 Jahren übertragen werden. Die am häufigsten angewandte Methode der Knochendichtemessung ist die Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA). Dabei werden zwei Energiestrahlen mit unterschiedlicher Intensität durch das Gewebe hindurch geschickt. Anhand der Strahlenmenge, die durch den Knochen gelangt, wird die Knochendichte bestimmt. Als vielversprechend gilt die Anwendung der DXA-Messtechnologie in Verbindung mit einer Laserunterstützung an der Ferse. Inzwischen ist es zudem möglich, mithilfe des sogenannten Full-Body-DXA-Scanners die gesamte Knochenmasse zu analysieren. Eine noch genauere und detailliertere Darstellung der Mikroarchitektur und Materialeigenschaften der Knochen ermöglicht die Xtreme-CT.

THERAPIE & PROPHYLAXE

Zu den wichtigsten Bausteinen, mit denen man einer Osteoporose entgegenwirken und vorbeugen kann, gehören:

Regelmäßige Bewegung. Wie aus dem sogenannten Wolff’schen Gesetz hervorgeht, baut sich Knochen immer dann auf, wenn er belastet wird, und ab, wenn er nicht belastet wird. Es kommt dabei nicht in erster Linie darauf an, möglichst viel, sondern möglichst gezielt Kraft einzusetzen. Diesen Effekt macht sich zum Beispiel das Vibrationstraining zunutze, das vor knapp 50 Jahren entwickelt wurde, um das Skelett von Astronauten unter den Bedingungen der Schwerkraft zu stärken. Zur Osteoporose-Therapie und -Prophylaxe eignen sich vor allem Bewegungsarten, bei denen das Skelett mit dem gesamten Körpergewicht belastet wird. Dazu gehören Gehen, Laufen, Wandern oder Treppensteigen. Wer sich regelmäßig im Freien bewegt, profitiert zudem davon, dass unter dem Einfluss der Sonnenstrahlen die körpereigene Produktion von Vitamin D angeregt wird, welches zur Aufnahme von Kalzium in den Knochen beiträgt. Als besonders effizient gilt gerätegestütztes Krafttraining. Allerdings sollte man die Intensität des Trainings nur langsam steigern, damit Überlastungen und Verletzungen vermieden werden. Nachgewiesenermaßen ist hochintensives Widerstands- und Belastungstraining bei Frauen nach der Menopause, welche eine niedrige Knochenmasse besitzen, äußerst wirksam. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein solches Training, auch wenn es lediglich zweimal pro Woche 30 Minuten lang durchgeführt wird, die funktionelle Leistung sowie die Knochendichte, -struktur und -stärke signifikant verbessern kann.

Sturzprophylaxe. Durch eine gezielte Osteoporose-Gymnastik kann man dazu beitragen, dass Gleichgewicht, Koordination, Körperkontrolle und Körperhaltung verbessert werden. Auf diese Weise gewinnen die Patienten im Alltag ein größeres Maß an Sicherheit. Wichtig ist es darüber hinaus, Stolperfallen in der Wohnung zu beseitigen, wie zum Beispiel lose Teppiche oder rutschige Böden. Auch Hüftprotektoren und Orthesen können einen Schutz bieten.

Gesunde Ernährung. Durch eine ausgewogene, eiweiß- und kalziumreiche Ernährung lässt sich die Versorgung der Knochen verbessern. Zudem sollte man ausreichend Vitamin D zu sich nehmen, welches die Aufnahme von Kalzium in den Knochenstoffwechsel fördert. Vitamin D wird überwiegend über die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die Haut gebildet, welche allerdings in unseren Breiten insbesondere in der dunklen Jahreszeit relativ gering ist. Daher ist eine zusätzliche Aufnahme von Vitamin D in Tabletten- oder Tropfenform hilfreich. Abzuraten ist von einem übermäßigen Verzehr von Fleisch, Wurst, Salz, Zucker und Fett. Stattdessen sollte man mehr Wert auf Obst und grünes Gemüse legen. Nach Möglichkeit zu vermeiden sind Nikotin und Alkohol. Ob eine künstliche Zufuhr von Kalzium ratsam ist, ist umstritten. Als nicht sinnvoll gilt eine Zufuhr von Kalzium, die über den täglichen Bedarf von ca. 1.000 mg hinausgeht, bei Frauen ab der Menopause. Darüber hinaus wird die prophylaktische Gabe von hoch dosierten Kalziumpräparaten heutzutage nicht mehr empfohlen. Studien haben ergeben, dass diese das Risiko von Herzkreislauferkrankungen fördert.

Medikamentöse Therapieformen. Ob eine medikamentöse Therapie infrage kommt, richtet sich danach, wie stark die Knochen gefährdet sind. Eine Indikation liegt beispielsweise dann vor, wenn die Knochendichte sehr gering ist oder es bereits bei geringfügigen Anlässen zu einem Bruch kommt. Zu den wichtigsten Osteoporose-Medikamenten gehören die Bisphosphonate, welche verhindern, dass die knochenabbauenden Zellen, die sogenannten Osteoklasten, Oberhand gewinnen. Vertreter dieser Medikamentengruppe sind Alendronat, Etidronat, Ibandronat und Risendronat. Allerdings ist zu beachten, dass Bisphosphonate zu Magen-Darm-Unverträglichkeiten führen können. Sie unterliegen zudem strengen Einnahmevorschriften. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Wirkstoffe gegen Osteoporose.

Dazu gehören:

Kalzitonin. Ein Schilddrüsenhormon, das die Aktivität der Osteoklasten eindämmt.

Fluoride. Sie helfen, die Leistung der knochenaufbauenden Zellen, der Osteoblasten, zu steigern.

Raloxifen (SERM). Ein selektiver Östrogenrezeptor-Modulator.

Denosumab (Prolia). Ein Antikörper gegen einen Botenstoff (RANKL), der von zentraler Bedeutung für die Arbeit der Knochenfresszellen ist.

Teriparatit-Parathormon. Seine Aufgabe besteht darin, die Leistung der Osteoblasten zu steigern und somit zur Bildung von neuem Knochen beizutragen.

Deutschlandweit gibt es zahlreiche Osteoporose-Selbsthilfegruppen. Nähere Informationen dazu bietet der Osteoporose Selbsthilfen Dachverband e. V. (OSD).

von Klaus Bingler