Inhaltsverzeichnis

Entscheidend ist eine gute Prävention

Vor allem ältere und hochbetagte Menschen leiden häufig unter Osteoporose.

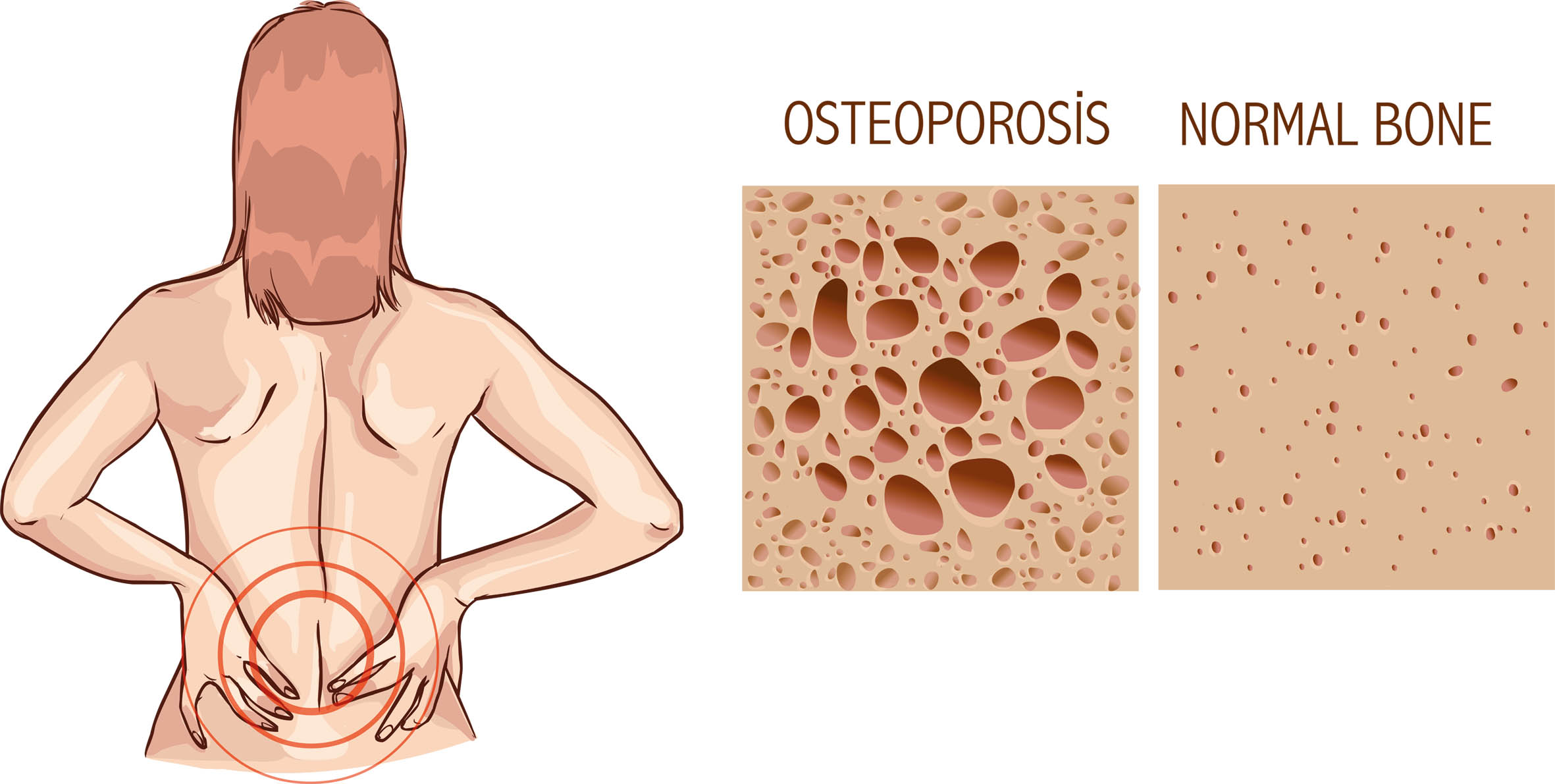

Bei dieser auch als Knochenschwund bezeichneten Erkrankung, unter der vor allem Frauen leiden, kommt es zu einem verstärkten Rückgang der Knochendichte.

Damit verbunden ist ein deutlich erhöhtes Frakturrisiko, das typischerweise Handgelenk, Oberarm oder Becken erfasst. Betroffene sollten daher im Alltag alles dafür tun, um einen Knochenbruch zu vermeiden.

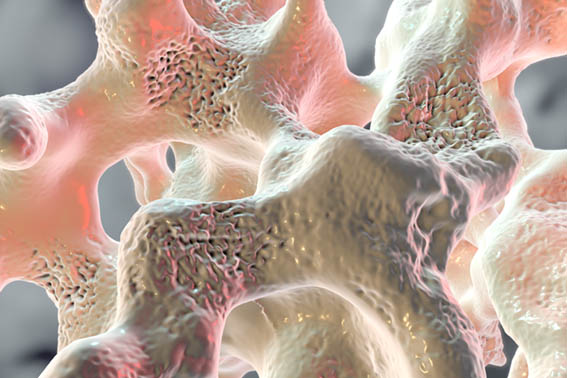

Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die mit einem gestörten Knochenstoffwechsel einhergeht. Während Auf- und Abbauprozesse im Knochen sich normalerweise die Waage halten, kommt es bei der Osteoporose zu einer Überhandnahme des Knochenabbaus. Auf diese Weise werden die üblichen Abbauprozesse im Alter zusätzlich verstärkt, sodass sich die Knochenmasse deutlich verringert und die Qualität der mikrostrukturellen Strukturen des Knochengewebes verstärkt abnimmt. Eine typische Folge ist der sogenannte Witwenbuckel, der bereits der Hexe in Grimms Märchen zugeschrieben wurde. Dabei handelt es sich um eine übermäßige Krümmung des oberen Rückens, welcher seine Ursache häufig darin hat, dass die Deckplatten der Wirbel einbrechen.

Die Diagnose erfolgt oft erst nach einer Fraktur

Da die Knochen bei Osteoporose fragiler sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Bruch kommt, größer als bei gesunden Menschen. Oft sind es bereits relativ harmlose Verletzungen, die dazu führen. Signifikant größer ist dieses Risiko allerdings erst ab einem Substanzverlust von etwa 40 Prozent. Aus diesem Grund werden Patienten oft erst dann auf eine Osteoporose hin untersucht, wenn bereits eine Fraktur aufgetreten ist, die den Verdacht auf die Erkrankung nahelegt. Zu den entsprechenden Untersuchungsmethoden gehören in erster Linie bildgebende Verfahren wie Röntgen und Computertomografie, mit deren Hilfe die Frakturen sehr differenziert dargestellt werden können. Eine Methode, die einen genaueren Aufschluss über den Zustand der Knochen gibt und darüber aufklärt, wie weit sich der Abstand der Knochenbälkchen voneinander vergrößert hat, ist die Knochendichtemessung (Osteodensitometrie). Die gängigste Methode dieser Art ist die DXA-Messung, ein spezielles röntgenologisches Verfahren, bei dem die Knochendichte mithilfe von Röntgenstrahlen in verschiedener Intensität an bestimmten Referenzpunkten des Körpers gemessen wird. Um die Osteoporose genauer zu bestimmen, lassen sich zudem Laborwerte hinzuziehen oder die Geschwindigkeit messen, mit welcher der Patient noch in der Lage ist zu gehen.

Gefährliche Verletzungsfolgen

Wirbelbrüche

Bei einer weit fortgeschrittenen Osteoporose kann es allein durch Husten, Heben von Gegenständen oder Oberkörperdrehungen zu Wirbelkörperfrakturen kommen, die zu einer Deformierung der gesamten Wirbelsäule führen. Verbunden ist dies sehr häufig mit starken Schmerzen und Beeinträchtigungen. Ein Einbruch der Knochentrabekel kann unterschiedliche Wirbelverformungen wie Keil-, Fisch- oder Plattwirbel hervorrufen. Je nach Ausprägung der Fraktur kann eine konservative Therapie ausreichen oder eine operative Behandlung erforderlich werden. Bei stabilen Brüchen lässt sich häufig eine OP vermeiden. Dann sollte der betroffene Abschnitt geschont und bei Bedarf mittels spezieller Orthesen gestützt werden, damit eine möglichst anatomische Verheilung möglich ist.

Nicht stabile Brüche werden in der Regel chirurgisch versorgt, da es sonst zu weiteren Beeinträchtigungwen wie einer Einengung des Spinalkanals kommen kann. Die Verwendung von Stabilisierungsmaterial ist nicht unproblematisch und findet nur großflächig statt, da es aufgrund der schlechten Knochenqualität häufig nicht hält. Meist wird in die betroffenen Wirbelkörper mit einer Hohlnadel Knochenzement injiziert, der den Wirbel nach Aushärtung stabilisiert. Das entsprechende Verfahren wird als Vertebroplastie bezeichnet. Eine abgewandelte Methode, die häufig zum Einsatz kommt, ist die Kyphoplastie. Dabei werden ein oder mehrere aufpumpbare Ballons in den Wirbel eingeführt, um ihn aufzurichten. Anschließend wird in den so entstandenen Raum Knochenzement eingefüllt. Ergänzen lässt sich dieses Verfahren durch den Einsatz eines Netzes oder eines Titankäfigs, welche ein Austreten des Zements verhindern sollen und im Wirbel verbleiben. Eine weitere Variante ist die Elastoplastie, bei der ein spezielles Silikon als Füllmaterial dient.

Oberschenkelhalsfrakturen

Wenn Osteoporosepatienten stürzen, ist die Gefahr groß, dass es zu einer Fraktur des Oberschenkelknochens kommt. Davon ist häufig der Oberschenkelhals oder der Hüftkopf betroffen, welcher den obersten Teil des Hüftkopfes bildet. Ein solcher Bruch lässt sich mit Fixierungsmaterial stabilisieren oder mit einer Endoprothese versorgen. Um diese im osteoporotischen Knochen gut zu verankern, wird meist zur Unterstützung Knochenzement verwendet. Die Sterblichkeit bei einer Hüftkopffraktur ist ähnlich hoch wie bei Brustkrebs. Zudem bleiben die Betroffenen auch nach der Behandlung meist pflegebedürftig.

Das A und O ist eine gute Sturzprophylaxe

Um schwerwiegende Folgen dieser Art nach Möglichkeit zu vermeiden, bedarf es einer gezielten Prävention. Bei Bedarf kann zudem eine geeignete medikamentöse Therapie sinnvoll sein. Wichtig ist eine gute Versorgung mit Nährstoffen für den Aufbau von Knochen und Muskulatur. Dazu gehören vor allem Vitamin D, Kalzium und Eiweiß. Darüber hinaus kommt es darauf an, sich ausreichend zu bewegen, um den Knochen zu stärken. Empfehlenswert sind Krafttraining sowie Gleichgewichts- und Koordinationsübungen. In vielen Fällen werden spezielle Kurse für Patienten mit Osteoporose von den Krankenkassen unterstützt. Durch das Training lässt sich eine bessere Stand- und Gangsicherheit erzielen. Dies ist besonders für Patienten wichtig, die schon einmal gestürzt sind und sich verletzt haben, da sich so Ängste verringern lassen und eine ungesunde Schonhaltung verhindert wird. Grundsätzlich sollte alles dafür getan werden, das Sturzrisiko zu senken. So sollten Stolperfallen in der Wohnung wie Teppichkanten sowie auf dem Boden liegende Kabel oder Fußleisten beseitigt werden. Um den Hüftbereich zu polstern und im Falle eines Sturzes zu schützen, können Hüftprotektoren verwendet werden. Damit kann ein eventueller Aufprall abgeschwächt werden.

von Rita Lütze-Brandner