Sexualität und Gesundheit

Es ist schon auffällig, dass gerade die deutsche Sprache eine Vielzahl von Wörtern in Bezug auf das geschlechtliche Miteinander hervorgebracht hat, die im Klang – als Alliterationen – eng aufeinander bezogen sind: Lust, Liebe, Libido, Leiden und Leidenschaft haben nun einmal viel miteinander zu tun. Und sicher ist es auch nicht zufällig, dass sich im „Volk der Dichter und Denker“ die Triebe auf die Liebe reimen. Bei dem Wort Sex bzw. Sexualität handelt es sich dagegen um ein erst im 20. Jahrhundert aus dem Englisch-Amerikanischen übernommenes Lehnwort, das auf das lat. „sexus“ (Geschlecht) zurückgeht.

Von alters her strebt die gesamte Menschheit nach (sexueller) Lust. Dass es dabei nicht nur um ihren Fortbestand geht, macht wiederum die Sprache sinnfällig: Die Wollust, ursprünglich noch in der neutralen Bedeutung „Wohlgefallen, Freude, Genuss, Wonne, Sinnenlust“, hat seit dem Mittelalter ihren spezifisch erotischen Sinn erhalten. Sie setzt sich zusammen aus „wohl“ (eigentlich „erwünscht, nach Wunsch“) und eben der wohl unvermeidlichen „Lust“. Und seit dem 15. Jahrhundert nun ist mit „wohl“ das „Wohlergehen, der gute, glückliche Zustand“ gemeint – und damit eigentlich das, was wir heute „Gesundheit“ – oder neudeutsch: „Wellness“ – nennen.

Wenn aber im Kontext von Sexualität von Gesundheit die Rede ist, dann denken die allermeisten sofort an das Gegenteil: Geschlechtskrankheiten, HIV-Infektion, u.U. auch an den plötzlichen Herztod beim Geschlechtsverkehr oder sogar die ideologisch lange wirksame, sachlich völlig unhaltbare Doktrin von den gesundheitsschädigenden Auswirkungen der Selbstbefriedigung.

Den allerwenigsten aber kommt in den Sinn, dass eine „gesunde“ Sexualität der Gesundheit unmittelbar förderlich ist. Und wie eine jede Arznei hat dabei natürlich auch die Sexualität ihre „Risiken und Nebenwirkungen“, auf die hinzuweisen selbstverständlich nicht verabsäumt werden darf …

Zunächst einmal fängt alles im Kopf an – und das im mehrfachen Sinne: Empfundene Lust selbst ist immer auch „Kopfarbeit“ und im biochemischen Sinne wird die Sexualität des Menschen, von der Geschlechtsreifung in der Pubertät über die konkrete Ausübung bis hin zur Zeugung, Schwangerschaft und Geburt, durch zahlreiche, von der Hypophyse – als übergeordneter Hormondrüse – gesteuerte Hormonprozesse bestimmt. Nicht nur ist die Hypophyse mit dem Geschlechtszentrum des Hypothalamus (im Zwischenhirn) durch dessen Nervenendigungen verbunden, das u.a. steuernde Signale aus dem übergeordneten limbischen System erhält. Die männlichen und weiblichen Keimdrüsen (Hoden und Eierstöcke, u.a. aber auch Plazenta, Nebennierenrinde), in denen die Geschlechtshormone produziert werden, stehen jeweils in engem Zusammenhang mit den anderen Hormondrüsen des Körpers. So hat eine Störung des Haushaltes dieser Hormondrüsen zugleich einen Abfall der Leistungsfähigkeit auf vielen Gebieten zur Folge (weshalb hormonelle Therapien bei einer Vielzahl von Erkrankungen, nicht nur etwa bei Osteoporose, zum Einsatz kommen). Denn zusammen mit der nervalen Regulation gewährleistet die insbesondere für den Stoffwechsel zuständige humorale Regulation, d.h. die Produktion von Wirkstoffen, die die Funktion anderer Zellen beeinflussen und durch Diffusion oder Transport im Blutstrom zum Ort ihrer Wirkung gelangen, dass der Organismus lebens- und leistungsfähig ist. Insofern können die Hormone (von griech. „hormao“ = „ich treibe an“) insgesamt als zentrale Sendboten im Organismus, als „chemical messengers“ umschrieben werden.

Lange bevor das Nervensystem erkundet worden war und man über die Hormone (deren Wirkweise auch heute noch nicht zur Gänze wissenschaftlich abgeklärt ist) Bescheid wusste, ahnte man von der Bedeutung der Sexualität für die Vorgänge im gesamten Organismus. Ein – für uns heute natürlich kurios wirkender – Buchtitel von 1798 lautet: „Über die Kunst ein hohes Alter zu erreichen. Ein aufgelöstes Problem, wie der Begattungstrieb von seinem Erwachen an zu behandeln und bis zu seinem Verschwinden als Würze und Verlängerungsmittel des Lebens zu benutzen ist, mit Erörterung der wichtigsten hierher gehörigen Fragen, vom Verfasser der Gynäkologie, d.i. Christian Gottfried Flittner“. –

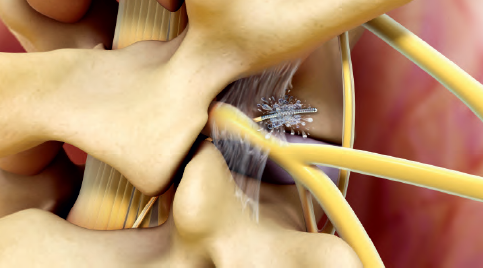

Die sensiblen Nerven in den Genitalien – aber auch diejenigen der Haut insgesamt – können durch Reizung (Berührung) ein körperliches Lustempfinden auslösen. Objektiv-physiologisch äußert sich dies in einer Erweiterung der Blutgefäße sowie einer allgemeinen Steigerung der Kreislauftätigkeit, die u.a. duch die vermehrte Ausschüttung des Hormons Adrenalin hervorgerufen wird.

Der „Kopf“ ist aber nicht nur Schaltzentrale der über das sympathische und parasympathische Nervensystem regulierten Reize und Vorgänge von Gefäßstauung, Orgasmus und Ejakulation bzw. Emission – im Zusammenhang der psycho-somatischen Einheit des menschlichen Organismus ergeben sich hier zahlreiche Wechselwirkungen: Eine lustvoll gelebte Sexualität trägt erheblich zum seelischen Gleichgewicht bei und ist als solche der beste Immunschutz für zahlreiche Erkrankungen. Dagegen gibt es eine Vielzahl von sexuellen Funktionsstörungen, die aus körperlichen Störungen resultieren können (z.B. Erektionsstörungen bei Diabetes mellitus, Orgasmusstörungen durch Alkoholintoxikation). Und bei chronischen Schmerzpatienten etwa ist die „Libido“ naturgemäß beeinträchtigt. Sexuell traumatische Erlebnisse (etwa in der Kindheit) beeinflussen in der Regel die normale sexuelle Funktion und haben häufig psychische wie physische Erkrankungen zur Folge. Psychiatrische Erkrankungen wiederum äußern sich häufig auch in Form von psychosexuellen Störungen (z.B. Fetischismus, Pädophilie). Psychische Probleme oder auch psychologisch relevante und von daher therapiebedürftige Persönlichkeitsstörungen (die als solche unabhängig von einer sexuellen Traumatisierung sein mögen) können zudem sexuelle Funktionsstörungen auslösen (z.B. hypoaktives sexuelles Verlangen beim Mann) sowie damit einhergehende somatische Symptome (schmerzhafter Vaginismus: konditionierte unwillkürliche Kontraktion/Spasmus der unteren Vaginalmuskeln durch das unbewusste Verlangen der Frau, ein Eindringen des Mannes zu verhindern).

Bei dieser Aufzählung könnte einem beinahe „die Lust vergehen“. Doch einen so genannten gesunden sexuellen Reaktionszyklus vorausgesetzt, hat die körperliche Liebe – neben ihrer psychischen Auswirkung – eben auch eine Vielzahl von positiven Effekten auf den Organismus. Doch zunächst zum sexuellen Reaktionszyklus, der laut „MSD Manual der Diagnostik und Therapie“ „aus der erwartungsvollen sinnlichen Einstellung (der sexuellen Motivation oder dem Grad des Verlangens), der effektiven vasokongestiven Erregung (Erektion beim Mann, Schwellung und Lubrikation bei der Frau), dem Orgasmus und der Lösungsphase besteht“. Das ganze System hat natürlich auch einen Haken: Alle darin ablaufenden Reflexe können kortikal (von der Gehirnrinde ausgehend), hormonell, nervös oder vaskulär (Gefäße) gehemmt werden, Serotoninantagonisten u.a. beeinträchtigen das sexuelle Verlangen und den Orgasmus.

Auch wenn der Orgasmus (griech.: strotzende Fülle) der Frau – im Unterschied zum Mann – Emission und Ejakulation nicht zwangsläufig einschließt, sind die dabei stattfindenden physischen Vorgänge bei beiden Geschlechtern im Prinzip gleich: Beschleunigung der Herzschlag- und Atemfrequenz, erhöhter Blutdruck, allgemeine Muskelanspannung, perineale (Perineum = Damm) Kontraktionen und unwillkürliche Beckenbewegungen (alle 0,8 sec.). Ein derart, durch erfüllte Sexualität geübter Beckenboden bzw. trainierter Musculus pubococcygens (MPC) ist insbesondere für die Frau und eine unbeeinträchtigte Harnfunktion von zentraler Bedeutung. Die Lösungsphase des sexuellen Reaktionszyklus ist vor allem durch die muskuläre Entspannung geprägt, was positive Auswirkungen auf eine Vielzahl von Rückenleiden haben mag, die aus Verkrampfung und Stress resultieren.

Wie beim Sport werden insbesondere auch bei der Sexualität sog. Pain-Killer, d.h. schmerzreduzierende Endorphine, ausgeschüttet. Insgesamt profitieren sexuell Aktive von den positiven Effekten „sportlicher“ Betätigung überhaupt: Die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Gewebe wird angeregt und verbessert, die Bewegung – zumal bei variierten Koitusstellungen – fördert die Elastizität des Körpers (Bänder, Sehnen, Muskulatur) und den Funktionserhalt der Strukturen (Gelenke bzw. Knorpel bedürfen der Bewegung zu ihrer Ernährung, Knochen wird durch Bewegung stimuliert, verfestigt usf.) und ein gutes Körperbewusstsein bedingt generell eine bessere, physiologischere Körperhaltung. Sofern Sexualität auch ein „Vor- bzw. Nachspiel“ hat, verbinden sich damit zudem – über den genitalen Bereich hinaus – die spezifisch wohltuenden Wirkungen einer Massage.

Noch ein Nachsatz zu den „Nebenwirkungen“: Zur Sorge vor einer neuen Attacke nach Herzinfarkt besteht aus wissenschaftlicher Sicht kein Grund: Der Anstieg von Herzrate, Blutdruck und Sauerstoffverbrauch während sexueller Aktivität entspricht in etwa den Anstrengungen des Treppensteigens. Tatsächlich ereignen sich nur 1% aller Herztode während oder nach dem Geschlechtsverkehr. Über eine Nebenwirkung der bislang nicht verschreibungspflichtigen Sexualität allerdings sollte man sich immer bewusst sein: die Entstehung neuen Lebens …

Ein Archivbeitrag* aus ORTHOpress 3 | 2001

*Archivbeiträge spiegeln den Stand zur Zeit der Erstveröffentlichung wieder. Die aktuelle Einschätzung des Sachverhalts kann durch Erfahrungszuwachs, allgemeinen Fortschritt und zwischenzeitlich gewonnene Erkenntnisse abweichen.