Inhaltsverzeichnis

URSACHEN, FOLGEN, THERAPIEN

Ein Schlaganfall ist eine gefährliche Erkrankung mit häufig tödlichen Folgen. In vielen Fällen führt er zu Behinderung und Pflegebedürftigkeit. Es kommt dabei zu einer im wahrsten Sinne „schlagartigen“ Unterbrechung der Blutzufuhr in bestimmten Gehirnarealen. Man spricht auch von einem Hirnschlag, Apoplex oder Insult. Da die betroffenen Nervenzellen nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden und absterben, entstehen neurologische Schädigungen mit oft weitreichen Auswirkungen. Inzwischen erleiden auch immer mehr jüngere Menschen einen Schlaganfall.

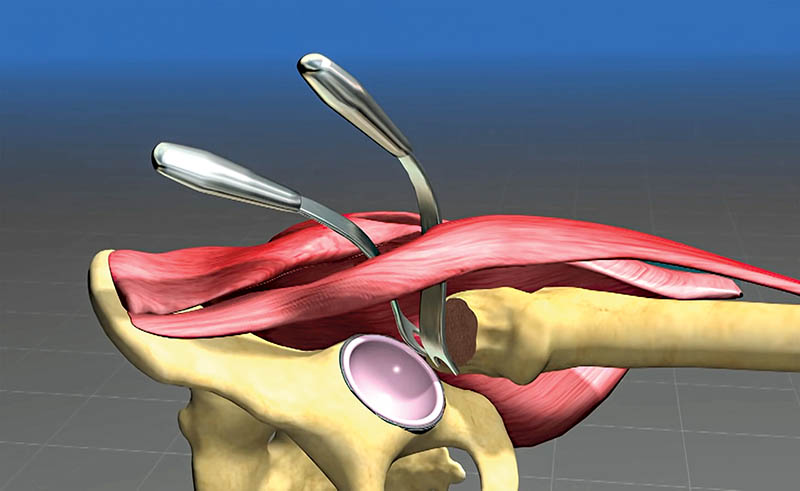

Mediziner unterscheiden zwischen einem ischämischen und einem hämorrhagischen Insult. Ersterer wird durch eine Hirnthrombose verursacht, also dadurch, dass ein Blutgerinnsel ein Blutgefäß verschließt. Der seltenere hämorrhagische Schlaganfall entsteht, wenn ein Aderriss im Gehirn eine Hirnblutung auslöst. Häufige Risikofaktoren für einen Schlaganfall sind:

- erbliche Vorbelastungen

- höheres Alter

- langjähriger Bluthochdruck

- Herzerkrankungen

- Fettstoffwechselstörungen

- Diabetes mellitus

- Stress

- Übergewicht und Bewegungsmangel

- Rauchen

Welche Symptome deuten auf einen Schlaganfall hin?

Wie sich ein Schlaganfall im Einzelfall auswirkt, hängt davon ab, welche Gehirnregion betroffen ist und zu wenig Sauerstoff erhalten hat. Zu den typischen Anzeichen gehören:

- akute heftige Kopfschmerzen,

bei denen keine erkennbare Ursache vorliegt (besonders bei Hirnblutungen) - ein plötzlicher Funktionsverlust

der Muskulatur, vor allem an Schultern, Armen und Hüften, bis hin zur kompletten Lähmung einer Körperhälfte (Hemiplegie) - herunterhängende Gliedmaßen und Mundwinkel

- spastische Bewegungsstörungen unterschiedlichen Grades

- Seh- und Gesichtsfeldstörungen sowie Einschränkungen der räumlichen Sehfähigkeit und Doppelbildersehen

- Einschränkungen des Sprachvermögens und des Sprachverständnisses

- Schwindel, Benommenheit und Bewusstlosigkeit

- Zustände plötzlicher Verwirrung oder Apathie

Ein Notfall, der sofort versorgt werden muss

Da jeder Schlaganfall ein dringender Notfall ist, ist im Verdachtsfall umgehend der Rettungsdienst zu informieren, damit eine genaue Diagnose erstellt und die notwendigen therapeutischen Schritte eingeleitet werden können. Dabei geht es in erster Linie darum, die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der betroffenen Hirnregion schnell wiederherzustellen, sodass möglichst wenig Hirngewebe Schaden leidet. Inzwischen haben zahlreiche Kliniken spezielle Abteilungen eingerichtet, in denen eine rasche intensivmedizinische und interdisziplinäre Akutbehandlung von Schlaganfallpatienten ermöglicht wird, sogenannte Stroke Units. Darüber hinausgehende Maßnahmen haben das Ziel, den Patienten in die Lage zu versetzen, seinen Alltag wieder selbstbestimmt zu gestalten. Dazu dient eine medizinisch-therapeutische Rehabilitation, die bereits während des stationären Aufenthalts begonnen und in einer speziellen Reha-Einrichtung fortgesetzt wird. Die Reha-Anwendungen umfassen verschiedene Bereiche, die je nach Bedarf zum Einsatz kommen:

Physiotherapie. Physiotherapeutische Maßnahmen dienen dem Ziel, Muskelaufbau und Körperhaltung zu verbessern sowie Koordination und Gleichgewichtssinn zu trainieren. Dies schafft die Voraussetzung, um mobiler und selbstständiger zu werden.

Ergotherapie. Ziel der Ergotherapie ist es, wichtige motorisch-funktionale Fähigkeiten zu trainieren. Zudem soll der Patient in die Lage versetzt werden, seinen Alltag in den eigenen vier Wände zu bewältigen. Dies umfasst Tätigkeiten wie Anziehen, Waschen oder Zähneputzen. Oft braucht es relativ lange Zeit, diese Verrichtungen einzuüben. Häufig bereitet bereits die Planung einer Handlung Schwierigkeiten. So sind sich manche Patienten nicht darüber im Klaren, ob sie zuerst ihr Unterhemd oder ihren Pullover anziehen müssen. Unter Umständen müssen sie wieder lernen, wie man Essen kocht oder einkauft oder Kaffee zubereitet. Außerdem hilft der Ergotherapeut dem Patienten dabei, geeignete Hilfsmittel wie Rollstühle, Rollatoren oder Badewannenlifter auszuwählen und ihn und seine Angehörigen mit deren Verwendung vertraut zu machen. Möglicherweise wird er dabei vom Physiotherapeuten unterstützt. Man unterscheidet zwischen mobilisierenden Hilfsmitteln und ergotherapeutischen Orthesen. Letztere gelten als ergänzende Heilmittel und sollten individuell an die Bedürfnisse des einzelnen Patienten angepasst sein. Es gibt Orthesen für Handgelenk, Schulter, Knie und Fuß. Eine spezielle Methode, um den Fuß zu aktivieren, ist die funktionelle Elektrostimulation (FES). Damit ist es möglich, Nerven zu stimulieren, die sich vom zentralen Nervensystem nicht mehr ansteuern lassen.

Logopädie. In vielen Fällen treten nach einem Schlaganfall Sprech- oder Sprachstörungen auf. Zu Sprechstörungen kommt es immer dann, wenn die Muskulatur, die am Sprechen beteiligt ist, gelähmt ist. Liegt eine Sprachstörung vor, deren häufigste Form die Aphasie ist, ist die Verständigungsfähigkeit beeinträchtigt. Ungefähr ein Drittel aller Schlaganfallpatienten ist im Anfangsstadium von einer Aphasie betroffen. Allerdings normalisieren sich in etwa einem Drittel dieser Fälle die Sprachfunktionen in den ersten vier Wochen wieder weitgehend von selbst. Danach wird das Verbesserungspotenzial geringer. Patienten mit einer Aphasie sollten sich auf jeden Fall einer Sprachtherapie oder Logopädie unterziehen. Die Erfolgsaussichten sind umso größer, je früher damit begonnen wird. Wichtig ist es, dass Logopäde und Patient gemeinsam Strategien einüben, um die Sprachprobleme mithilfe von Körpersprache und Gestik, Zeichnen oder Schreiben zu kompensieren. In diesem Zusammenhang können Rollenspiele hilfreich sein, in denen man lernt, sich in alltäglichen Situationen zurechtzufinden. Zudem berät der Logopäde auch die Angehörigen dabei, besser mit den Sprachproblemen umzugehen. Folgende Regeln sollten dabei unbedingt befolgt werden:

- Vermeiden Sie es, Ihren Gesprächspartner zu unterbrechen, und lassen Sie ihn seine Sätze stattdessen in Ruhe aussprechen. Auf keinen Fall sollten Sie seine Gedanken vorwegnehmen.

- Konzentrieren Sie sich stets auf den Inhalt des Gesprochenen und nicht etwa auf befremdlich anmutende Lautäußerungen.

- Halten Sie immer den Blickkontakt zu Ihrem Gegenüber.

- Sprechen Sie selbst in kurzen, knappen Sätzen und machen Sie zwischendurch immer wieder kleine Pausen.

Reha-Programme für Schlaganfall-Patienten bestehen in der Regel aus einer Kombination verschiedener Verfahren. Vielfach ist es auf diese Weise möglich, die alten Fähigkeiten neu zu erlernen, indem gesunde Gehirnareale die Funktion der erkrankten übernehmen. Im günstigsten Fall kommt es so zu einer Wiederherstellung des ursprünglichen Leistungsvermögens.

Die neuropsychogische Behandlung nach einem Schlaganfall

Schlaganfallpatienten leiden häufig unter Aufmerksamkeitsstörungen. Weiterhelfen kann in solchen Fällen eine neuropsychologische Behandlung. Dabei sitzt der Patient zum Beispiel vor einem Computerbildschirm, auf dem zwei geometrische Bilder sichtbar werden. Seine Aufgabe ist es, die Unterschiede zwischen ihnen herauszufinden. Nachdem er die Antwort per Tastendruck gegeben hat, erfährt er umgehend, ob er die richtige Lösung gefunden hat. Eine andere Variante besteht darin, den Patienten in einem virtuellen Supermarkt einkaufen zu lassen. Zuvor bekommt er eine Einkaufsliste, die er sich einprägen muss. Anschließend geht er durch den „Supermarkt“ und muss die entsprechenden Artikel durch Anklicken einkaufen.

In welchen Stadien verläuft eine logopädische Behandlung?

Laut Judit Bals, Logopädin und Lernpädagogin in Köln, verläuft eine Logopädie in drei Phasen.

Die ersten sechs Wochen sind von der Aktivierungsphase geprägt, sodass in der Regel eine schnelle Verbesserung der Sprachfähigkeit ermöglicht wird. Die logopädische Therapie sollte in dieser Phase besonders intensiv sein, um die Regeneration des Gehirns anzuregen.

Anschließend setzt eine störungsspezifische Phase ein, in der klare Störungsprofile erkennbar sind. Der Zustand des Patienten verbessert sich jetzt deutlich langsamer. Um Erfolge zu erzielen, ist eine gezielte Arbeit mit einer kleinschrittigen, strukturierten Vorgehensweise erforderlich, die viele Wiederholungen und Variationen umfasst.

Nach zwölf Monaten kann die Konsolidierungsphase beginnen. Es geht dann darum, den Zustand des Patienten zu erhalten und ihm zu ermöglichen, mit den vorhandenen Symptomen möglichst gut umzugehen.

von Klaus Bingler