Inhaltsverzeichnis

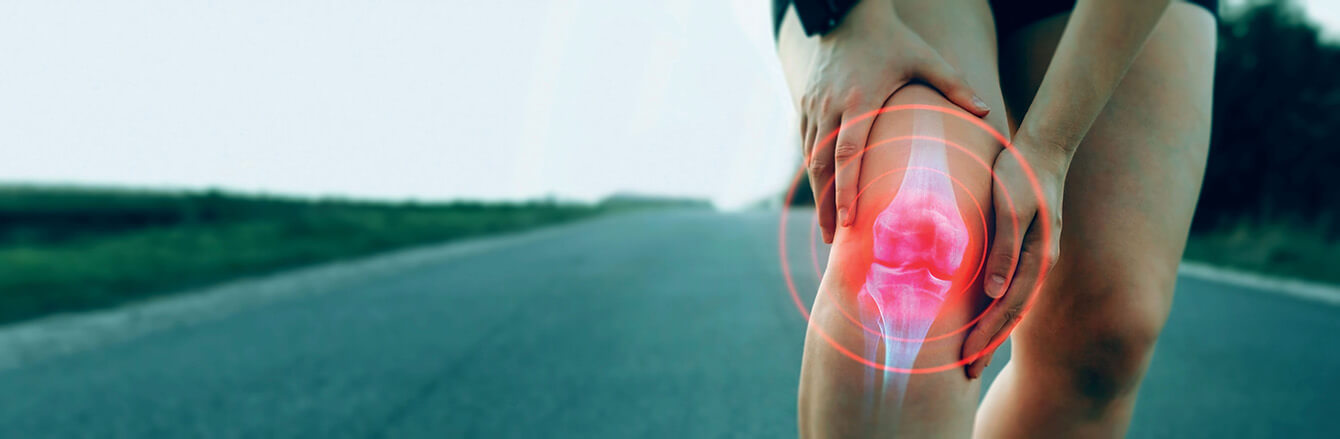

Zum Schutz vor Verletzungen und Verschleiß tragen viele Sportler Knieschoner oder -protektoren. Ein Grund dafür liegt in der hochkomplexen Anatomie des Knies und seinen dadurch bedingten Schwachstellen. Aber auch im normalen Alltag ist das größte Gelenk unseres Körpers anfällig für unterschiedliche Erkrankungen.

Um die Funktionstüchtigkeit des Knies zu gewährleisten, müssen alle seine Bestandteile präzise aufeinander abgestimmt sein. Anders als andere Gelenke wie Hüfte oder Schulter wird es nicht vollständig von Muskeln oder einer Gelenkpfanne umschlossen. Bei Unfällen, die mit einer starken Krafteinwirkung verbunden sind, kann es zur Entstehung von Knieerkrankungen kommen. Schädlich können sich auch Übergewicht und Fehlhaltungen auswirken. Betroffen können in solchen Fällen Gelenkknorpel, Menisken, Seiten- und Kreuzbänder oder die Kniescheiben sein.

Knorpelverletzungen

Als Folge von Unfällen wie zum Beispiel einem Sturz auf das Knie können nicht nur Knochenbrüche, sondern auch Knorpelschäden auftreten. Besonders wenn sie sehr klein sind, bleiben solche Knorpelschäden bzw. -absprengungen häufig unerkannt. Da das Knorpelgewebe nur über eine geringe Regenerationsfähigkeit verfügt, heilen solche Verletzungen oft nur sehr schlecht und stellen dann eine dauerhafte Schwachstelle im Kniegelenk dar. Mit der Zeit kann sich dort immer mehr Knorpel abreiben. Außerdem besteht die Gefahr, dass abgetrennte Knorpelteile störend im Gewebe umherwandern. Eine weitere Ursache für Knorpelschäden sind Verschleißprozesse. Diese werden besonders durch Fehl- und Überbelastungen hervorgerufen, etwa aufgrund von Instabilitäten der Bänder oder Fehlstellungen wie X- oder O-Beinen. Sowohl traumatisch als auch verschleißbedingte Knorpelschäden können zur Bildung einer Arthrose führen. Um einen Knorpelschaden zu therapieren, gibt es heutzutage verschiedene Therapiemöglichkeiten. Welche Behandlungsmöglichkeit gewählt wird, hängt von der Größe des Defekts ab sowie davon, ob er sich an einer stark beanspruchten Stelle befindet. Handelt es sich um einen größeren Schaden, können Knorpelersatzverfahren oder Teil- und Totalendoprothesen dabei helfen, Schmerzfreiheit und Beweglichkeit zurückzugewinnen.

Meniskusrisse

Risse des Innen- oder Außenmeniskus entstehen durch besonders starke Gewalteinwirkungen bei einem schweren Trauma, aber auch durch verhältnismäßig geringe Einwirkungen, wenn der Meniskus bereits vorgeschädigt war. Die Menisken können an verschiedenen Stellen ein- oder durchreißen. Betroffen ist bei einer Verletzung meist der Innenmeniskus. Eine wichtige Rolle für die Therapie spielt die genaue Lage der Verletzung. Denn da der Meniskus im äußeren Bereich noch durchblutet ist, kann er dort unter Umständen heilen, wenn das Knie bei konservativer Behandlung geschont wird oder der Riss im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs genäht wird. Handelt es sich um einen sehr starken Schaden, besteht die Möglichkeit, den Meniskus ganz oder teilweise zu entfernen. Kontrovers diskutiert wird die Frage, ob es ratsamer ist, den Meniskus im geschädigten Gelenk zu belassen und lediglich zu glätten, damit er keine Reibung erzeugt, oder ihn zu entfernen. Immerhin führt Letzteres dazu, dass dem Knie ein wichtiger Stoßdämpfer genommen wird. Als Ersatz stehen inzwischen Meniskusimplantate zur Verfügung.

Frakturen der Kniescheibe

Die knöcherne Kniescheibe (Patella) unterliegt der Gefahr, bei einem Sturz auf das Knie zu brechen. Eine solche Fraktur, die sowohl in Längs- als auch Querrichtung erfolgen kann, führt dazu, dass die Streckfähigkeit des Knies beeinträchtigt wird. Handelt es sich um stabile, nicht verschobene Frakturen, kann eine konservative Behandlung ausreichend sein. Dann kann der Knochenbruch in Ruhigstellung auf natürliche Weise verheilen. Bei komplizierteren Brüchen ist eine chirurgische Versorgung erforderlich. Mithilfe von Fixationsmaterialien wie Schrauben und Drähten werden die Knochenfragmente zusammengehalten, sodass die Heilung in anatomisch korrekter Form unterstützt wird.

Kniescheiben-Luxationen. Ein Sturz auf das Knie oder eine Drehbewegung des Beines mit erhöhtem Radius kann dazu führen, dass die Patella aus der für sie vorgesehenen Bahn herausspringt. Eine weitere Ursache für eine Patella-Luxation kann ein mangelhafter Halt der Kniescheibe sein. Dafür kann eine X-Bein-Fehlstellung verantwortlich sein oder eine genetisch nicht vollständig ausgebildete Kniescheibe, eine sogenannte Patelladysplasie. Sehr häufig springt die Patella bei einer Luxation nach außen. Während sie in manchen Fällen wieder von allein in die Gleitrinne des Oberschenkels zurückspringt, kann es andernfalls notwendig werden, dass ein Arzt das Gefüge reponiert. In Verbindung mit einer Kniescheiben-Luxation können weitere Schäden etwa an Bändern, Kapseln oder der Knorpelschicht entstehen. Sobald die Kniescheibe einmal ausgerenkt ist, besteht ein erhöhtes Risiko für eine Luxation. Insgesamt führen sowohl Frakturen als auch häufige Luxationen der Kniescheibe zur größeren Gefahr eines vorzeitigen Knorpelabriebs an der Innenseite der Kniescheibe, einer Kniescheibenarthrose.

Zu den weiteren Erkrankungen der Kniescheibe gehören die Chondropathia patellae, bei der es im Kindes- und Jugendalter zu Schmerzen hinter der Kniescheibe kommt, oder das Patellaspitzensyndrom, eine krankhafte Überlastung der an die Patella ansetzenden Sehnen.

Verletzungen der Seiten- und Kreuzbänder. Die Seiten- und Kreuzbänder haben eine wichtige Funktion für die Stabilität im Kniegelenk. Geschädigt werden können sie durch Verdrehung, Überlastung oder äußere Gewalteinwirkung, oft in Verbindung mit Sportunfällen. Bei den Seitenbändern ist häufiger das innere Band von einem Riss betroffen, bei den Kreuzbändern vor allem das vordere. Bänderrisse sollten auf jeden Fall behandelt werden, da ein instabiles Gelenk dazu führen kann, dass sich Knorpel oder Menisken abnutzen. Bei eingerissenen Bändern reicht meist eine konservative Behandlung mit Schonung und späterer Muskelstärkung aus. Sind Bänder vom Knochen abgerissen, besteht die Möglichkeit, sie operativ wieder anzunähen und mit speziellen Ankern zu fixieren. Ein Verfahren, das sich dazu bei knochennahen Kreuzbandrissen eignet, ist die sogenannte Healing-Response-Technik. Dabei soll durch Anbohren des Knochens und die dann austretenden Wachstumsfaktoren ein natürliches Anwachsen des Bandes erreicht werden. Heutzutage lassen sich auch Kreuzbänder, die nicht in Knochennähe gerissen sind und deren Stumpfenden voneinander entfernt liegen, mittels spezieller rekonstruktiver Eingriffe behandeln. Für Kreuzbandplastiken werden körpereigene oder gut verträgliche Ersatzmaterialien verwendet.

Bakerzyste

Bei der sogenannten Bakerzyste handelt es sich um eine flüssigkeitsgefüllte Zyste in der Kniekehle. Sie entsteht durch generative Veränderungen und führt belastungsbedingt zu Schwellungen und Schmerzen in dem betroffenen Bereich.

Läuferknie

Das Tractussyndrom oder Läuferknie betrifft, wie der Name sagt, vor allem Laufsportler. Es handelt sich dabei um ein Überlastungs- und Reizsyndrom von Sehnen und Faszien, welche sich von der Außenseite des Oberschenkels bis zum Knie erstrecken.

Wie kann man Verletzungen vorbeugen?

Sportler können Verletzungen am Knie gezielt vorbeugen. Dazu ist es wichtig, besondere Gefährdungen zu erkennen. So besteht zum Beispiel bei Sportarten, die mit vielen Sprüngen und Drehbewegungen verbunden sind, ein erhöhtes Risiko, sich eine Verletzung am vorderen Kreuzband zuzuziehen. Dieses Risiko kann durch gezielte, regelmäßige Übungen, wie sie etwa von der Deutschen Kniegesellschaft oder dem Weltfußballverband empfohlen werden, gesenkt werden. Außerdem sollte die sportliche Praxis hinsichtlich knieschädigender Bewegungsmuster überprüft werden und bei Bedarf eine Veränderung stattfinden. So kann zum Beispiel ein Sprungtest aufzeigen, ob eine Neigung zu einer X-Bein-Fehlstellung besteht. Falls sich dabei zeigt, dass die Knie nach einem Sprung mit maximaler Kraft nach innen gerichtet sind, liegt eine erhöhte Gefahr vor, eine Knieerkrankung zu erleiden.

von Silvana Dietzendorff