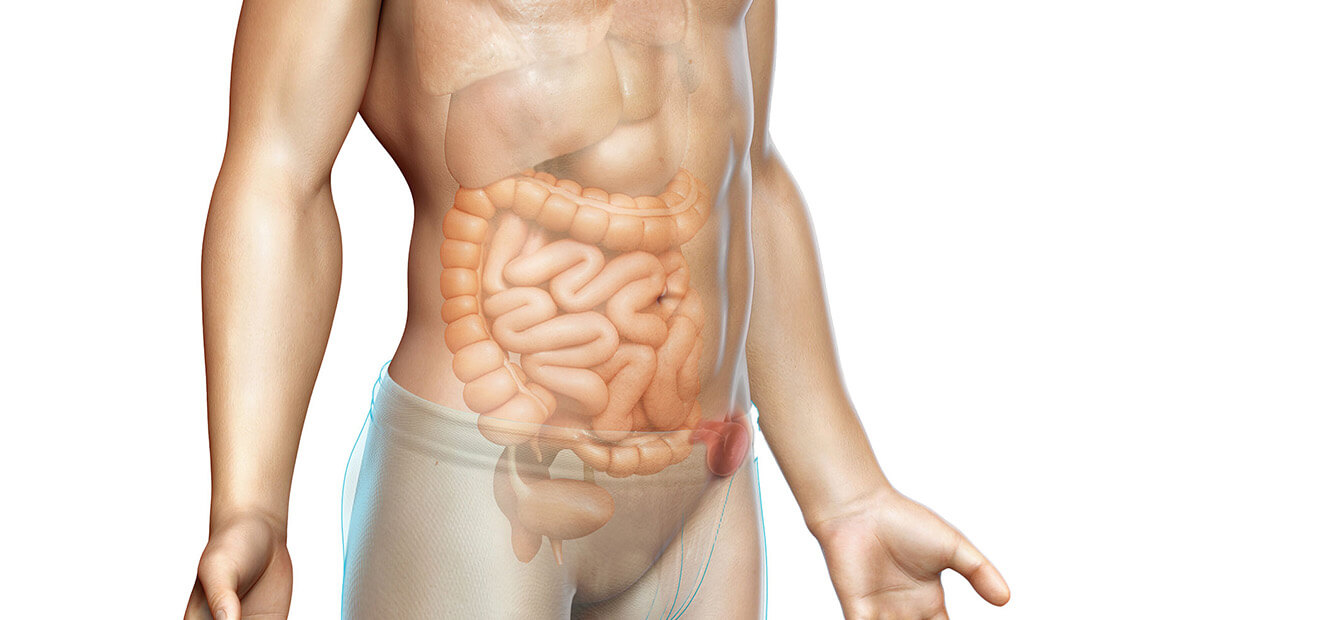

Wenn es zu einer Lücke in der Bauchwand kommt, durch die sich Bauchfell und innere Organe von innen nach außen stülpen, spricht man umgangssprachlich von einem Leistenbruch.

Da es sich genau genommen gar nicht um einen Bruch handelt, verwenden Ärzte stattdessen lieber den Begriff Leistenhernie.

In der Regel kommt es bei einem Leistenbruch zur Bildung einer Beule, die deutlich zu sehen und zu ertasten ist. Auslöser ist häufig ein hoher Anpressdruck der Muskeln im Bauchraum, der typischerweise beim Heben schwerer Lasten, manchmal aber auch beim Niesen oder Husten entsteht. Während die Leiste einer solchen Belastung in der Regel standhält, mangelt es ihr bei manchen Menschen an der ausreichenden Stabilität. Ursache dafür ist eine Schwäche des Bindegewebes, meist im Leistenkanal, seltener im Bereich von Schenkeln, Zwerchfell oder Nabel. Männer sind viermal häufiger betroffen als Frauen, bei welchen die Erkrankung vermehrt während der Schwangerschaft und bei Geburten auftritt. Diese Schwäche des Bindegewebes kann sowohl angeboren als auch erworben sein. Als Sonderfall gilt die sogenannte Sportlerhernie, bei der ein verletzungsbedingter Ausriss des Leistenbandes als Auslöser verantwortlich ist.

Reponible und nicht-reponible Hernien

Falls der Bruch im Liegen in die Bauchhöhle zurückgleitet oder dorthin zurückgedrückt werden kann, spricht man von einer reponiblen Hernie. Ein solcher Zustand ist zwar unter Umständen mit Schmerzen verbunden, bringt aber keine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit mit sich. Lässt sich die Hernie dagegen nicht mehr in die Bauchhöhle zurückdrängen, handelt es sich um eine nicht-reponible Hernie. Diese kann zu großen Komplikationen führen und lebensbedrohlich sein. Eine solche Situation kann dann eintreten, wenn Teile des Darms in der Bruchpforte eingeklemmt werden und so die Blutversorgung unterbunden wird. In diesem Fall ist eine sofortige Notoperation erforderlich.

Welches Operationsverfahren kommt zum Einsatz?

Mithilfe der Operation verfolgt man das Ziel, den Bruchsack zurückzudrücken, um die Bruchlücke zu verschließen und zu verhindern, dass es erneut zur Entstehung einer Hernie kommt. Unterschieden werden dabei vorrangig zwei Vorgehensweisen:

» die offene Reposition mit Hautschnitt

» die geschlossene Reposition, ein endoskopisches bzw. laparoskopisches Verfahren

Beide Operationsverfahren sind sowohl mit spezifischen Vor- als auch Nachteilen verbunden. Wählt man die offene Reposition mit Hautschnitt und direktem Nahtverschluss, werden die benachbarten Muskeln über die Bruchlücke zusammengezogen und dort vernäht. Zwar hat der Operateur während dieses Eingriffs eine gute Sicht auf das Operationsgebiet, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Naht Spannungen entstehen, die zu Beschwerden oder auch zu einem Wiederauftreten des Bruchs führen. Die laparoskopische Operation hat den Vorteil, den Patienten eine schnelle Integration und Wiedereingliederung in den Alltag zu ermöglichen, sie erfordert aber vonseiten des operierenden Arztes ein sehr großes Maß an Erfahrung und ist zudem dennoch mit einer hohen Rezidivrate verbunden. Um dieses Risiko zu reduzieren, besteht die Möglichkeit, zur Verstärkung des Bindegewebes ein Kunststoffnetz einzusetzen. Während dies bei Männern über 18 heutzutage fast immer geschieht, wird bei Kindern und Frauen im gebärfähigen Alter meist darauf verzichtet. So will man verhindern, dass durch das Wachstum bzw. die Belastung des Gewebes durch ein im Mutterleib heranwachsendes Kind unerwünschte Spannungseffekte hervorgerufen werden. Welches Verfahren sich am besten für den Patienten eignet, ist stets in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation zu entscheiden. Im Vordergrund muss dabei immer das Ziel stehen, eine Notsituation zu verhindern, wie sie durch die Einklemmung von Darmanteilen entstehen könnte, und dem Patienten zu Schmerz- und Beschwerdefreiheit zu verhelfen.

von Eyck van Brodersfeld